更新履歴

- 【pytest】特定のテストだけを実行する方法!ファイル・クラス・関数ごとに解説

- TeraTermのセッションが勝手に切れる原因と対策|タイムアウトを防ぐ設定ガイド

- WinMergeをインストール不要で使う!ポータブル版の導入手順とメリットを解説

- 【完全ガイド】WinMergeでバイナリ比較をする方法

- SwaggerとOpenAPIの違いを徹底解説!仕様とツールの関係性を理解する

- 【Python】ファイル存在チェックの実装方法(pathlib、os.path)

- Pythonで文字列を除去する方法を完全解説!strip・replace・正規表現

- スタック領域とヒープ領域の違いとは?メモリ管理から使い分けまで徹底解説

- Python Docstringの書き方完全ガイド|主要スタイルの比較と保守性を高める記述

- シングルトン(Singleton)デザインパターンを徹底解説!Java実装例・メリット・デメリット

- サインインとログインの違いとは?意味・使い分けをわかりやすく解説

- 静的サイトと動的サイトの違いを徹底比較!メリット・デメリットと選び方を解説

- モノリスとマイクロサービスの違いを徹底比較|メリット・デメリットと失敗しない選定基準

- RESTとSOAPの違いを徹底比較!特徴・メリット・使い分けを解説

- 同期・非同期とブロッキング・ノンブロッキングの違い|概念と使い分けを徹底比較

- マルチプロセスとマルチスレッドの違いを解説!メリット・デメリット・使い分け

- hostsファイルとDNSの違いとは?優先順位・仕組み・使い分けを解説

- Excelで複数行を1行にまとめる方法まとめ【関数・PQ対応】

- レスポンスタイムとターンアラウンドタイムの違い【基本情報対策】

- ステートレスとステートフルの違いを徹底解説!エンジニアが知るべき仕組みと具体例

お役立ちツール

ITエンジニアにお勧めの本

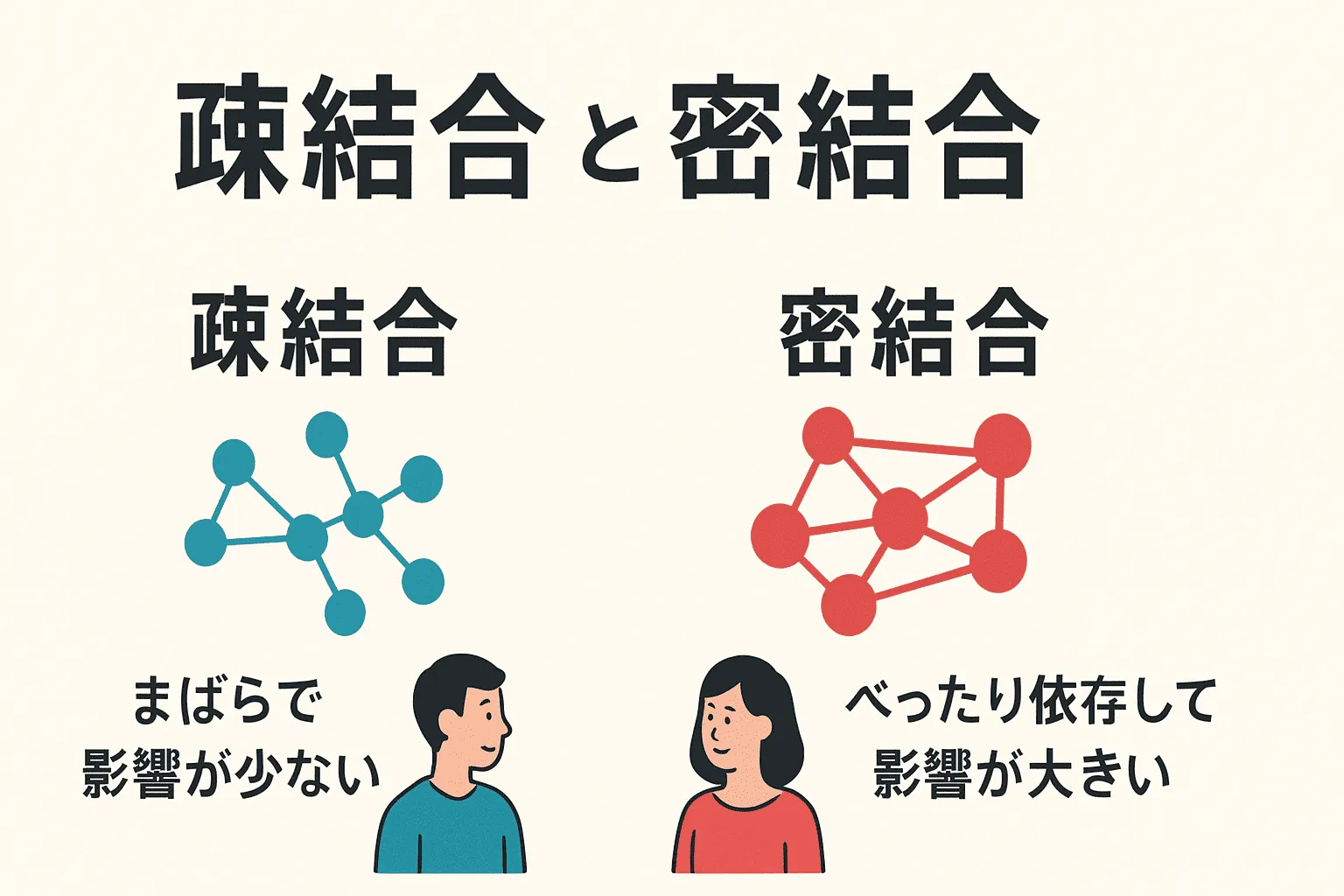

システム開発やソフトウェア設計において「疎結合」と「密結合」という言葉は頻繁に登場します。これらはモジュールやコンポーネント同士のつながりの強さを示す概念であり、理解することで開発効率や保守性を大きく向上させることが可能です。本記事では初心者にもわかりやすく、この2つの違いをより具体的に解説し、実際の開発現場での使われ方や注意点についても触れていきます。

疎結合とは

疎結合(loose coupling) とは、システムを構成するモジュールや部品同士の依存関係が弱い状態を指します。あるモジュールを変更しても、他のモジュールに与える影響が最小限に抑えられるのが特徴です。この設計方針を意識することで、変更に強く、長期間運用しやすいシステムを構築できます。

疎結合の特徴

- モジュール間の依存を最小限にする

- インターフェースや抽象クラスを介してやり取りを行う

- 再利用性が高く、異なるプロジェクトでも流用しやすい

- 修正や機能追加がしやすい

- テストを個別に実施しやすい

疎結合のメリット

- 開発チームが並行して作業しやすい

- 将来的な仕様変更に柔軟に対応できる

- 長期的なコスト削減につながる

- テストやデバッグが容易

疎結合のデメリット

- 初期設計に時間やコストがかかる

- インターフェースや抽象化が増えるため、実装が複雑になりがち

- 過度に疎結合を意識しすぎると、処理の流れが把握しにくくなる

疎結合の例

Webアプリケーションにおいて「ユーザー管理」と「メール送信」の機能が独立している場合、ユーザー管理の処理を変更してもメール送信には影響がない設計となります。具体的には、ユーザー管理機能がメール送信処理に直接依存するのではなく、インターフェースを介して必要なデータだけをやり取りする仕組みです。

疎結合の覚え方

- 「疎」は“まばら” という意味。つまり、つながりがゆるやかで影響が広がりにくいイメージです。

- 「ゆるくつながる」=変更に強い、という風に覚えると理解しやすいでしょう。

密結合とは

密結合(tight coupling) とは、モジュール同士が強く依存している状態を指します。一方を変更すると、もう一方も修正が必要になるケースが多く、システム全体への影響範囲が大きくなります。

\ITエンジニアにお勧めの一冊/

密結合の特徴

- 他モジュールの具体的な実装に依存している

- 再利用性が低く、別プロジェクトで使い回しにくい

- 修正が難しく、影響範囲が広がりやすい

- 開発初期はシンプルで実装しやすい場合がある

密結合のメリット

- 初期開発が比較的容易

- 設計が単純になるため、短期間で動くものを作りやすい

- 小規模・短期開発では効率的な場合がある

密結合のデメリット

- 変更コストが高い

- 不具合の原因が複数モジュールにまたがる可能性がある

- 長期的に見ると保守が困難になる

- 再利用が難しく、規模が大きくなると問題が顕在化しやすい

密結合の例

ユーザー管理機能のコードが直接メール送信のクラスを呼び出している場合、メール送信の処理仕様を変更するとユーザー管理機能側の修正も必須になります。例えば、送信先の仕様が変わっただけでも、関連する複数のクラスを修正しなければならない状況です。

密結合の覚え方

- 「密」は“ぎっしり詰まっている” という意味。つまり、がっちり結びついていて自由度が低いイメージです。

- 「べったり依存」=変更に弱い、という風に覚えると理解しやすいでしょう。

疎結合と密結合の違いを表で比較

疎結合と密結合の違いをまとめると以下のようになります。

| 項目 | 疎結合 | 密結合 |

|---|---|---|

| 依存関係 | 弱い | 強い |

| 修正のしやすさ | しやすい | しにくい |

| 再利用性 | 高い | 低い |

| 初期開発 | やや複雑 | 比較的簡単 |

| 保守性 | 良い | 悪い |

| テストのしやすさ | 容易 | 困難 |

| 影響範囲 | 狭い | 広い |

実務での活用ポイント

- 疎結合を優先する: 特に大規模開発や長期運用を前提とする場合は疎結合設計が基本方針となります。

- 密結合が許容される場面もある: 小規模な試作や短期的に使うプログラムでは、スピードを重視して密結合のまま開発するケースもあります。

- 設計段階で意識する: コードを書き始める前に、どこを疎結合にすべきかを考えることが重要です。

- 依存注入(DI)やデザインパターンを活用: 疎結合を実現するために、Springなどのフレームワークや「Strategyパターン」「Factoryパターン」といった設計手法がよく使われます。

疎結合・密結合の違いまとめ

- 疎結合 は、保守性・拡張性に優れ、テストや再利用にも適した設計。

- 密結合 は、短期的には開発がスムーズになることもあるが、長期的には変更コストやリスクが増大する。

- 開発では「すべて疎結合」が正解ではなく、プロジェクトの性質や将来的な変化の可能性を見据えて、疎結合と密結合を適切に使い分けることが重要。

ソフトウェア開発では、原則として疎結合を目指しつつ、必要に応じて密結合を受け入れる柔軟さも求められます。特に大規模システムや長期運用が前提の場合には、疎結合の考え方を意識することで品質や開発効率を大きく改善できます。

ITエンジニアにお勧めの本

以上で本記事の解説を終わります。

よいITライフを!