更新履歴

- 【pytest】特定のテストだけを実行する方法!ファイル・クラス・関数ごとに解説

- TeraTermのセッションが勝手に切れる原因と対策|タイムアウトを防ぐ設定ガイド

- WinMergeをインストール不要で使う!ポータブル版の導入手順とメリットを解説

- 【完全ガイド】WinMergeでバイナリ比較をする方法

- SwaggerとOpenAPIの違いを徹底解説!仕様とツールの関係性を理解する

- 【Python】ファイル存在チェックの実装方法(pathlib、os.path)

- Pythonで文字列を除去する方法を完全解説!strip・replace・正規表現

- スタック領域とヒープ領域の違いとは?メモリ管理から使い分けまで徹底解説

- Python Docstringの書き方完全ガイド|主要スタイルの比較と保守性を高める記述

- シングルトン(Singleton)デザインパターンを徹底解説!Java実装例・メリット・デメリット

- サインインとログインの違いとは?意味・使い分けをわかりやすく解説

- 静的サイトと動的サイトの違いを徹底比較!メリット・デメリットと選び方を解説

- モノリスとマイクロサービスの違いを徹底比較|メリット・デメリットと失敗しない選定基準

- RESTとSOAPの違いを徹底比較!特徴・メリット・使い分けを解説

- 同期・非同期とブロッキング・ノンブロッキングの違い|概念と使い分けを徹底比較

- マルチプロセスとマルチスレッドの違いを解説!メリット・デメリット・使い分け

- hostsファイルとDNSの違いとは?優先順位・仕組み・使い分けを解説

- Excelで複数行を1行にまとめる方法まとめ【関数・PQ対応】

- レスポンスタイムとターンアラウンドタイムの違い【基本情報対策】

- ステートレスとステートフルの違いを徹底解説!エンジニアが知るべき仕組みと具体例

お役立ちツール

基本情報の勉強にお勧めの本

1970〜80年代に多くのベンダーが独自の通信プロトコルを使用していたため、機器同士の互換性がなく「ネットワークの孤島化」が大きな問題となっていました。国際標準化機構(ISO)は、この課題を解決し、異なるメーカーの機器でも通信できる共通ルール(共通言語)を定めるために、1984年にOSI参照モデルを策定しました。

OSI参照モデルとは

🌐 OSI参照モデル

ネットワーク通信の7階層構造

🏝️ ネットワークの孤島化問題

問題:各ベンダーが独自の通信プロトコルを使用 → 機器同士の互換性なし

解決:ISO(国際標準化機構)が共通ルール「OSI参照モデル」を策定

コンピューターが通信するために利用するネットワークの機能を7つの階層に分類して、整理したモデルのことです。

国際標準化機構(ISO)によって策定されています。

標準化の重要性

OSI参照モデルは標準化の土台として機能し、互換性の確保、トラブルシューティングの容易化(どの層に問題があるか切り分けやすい)、教育や理解の促進に不可欠です。この定義がないと、機器メーカーによって制御方法がバラバラになり、相互接続ができなくなる可能性があります。

OSI参照モデルを理解する最大のメリットは、実務でのトラブルシューティング能力向上にあります。ネットワーク障害が発生した場合、モデルを基準に問題を切り分けることで、効率的な解決策を見つけることができます。例えば、Webサイトにアクセスできない時、L1(ケーブル抜け)の問題か、L3(ルーティングの問題)か、L7(Webサーバーの問題)かを体系的に切り分けられます。

7層からなるOSI参照モデル

WWW、メール、ファイル転送

データ形式の統一

アプリケーション間のデータ交換管理

エラー訂正

IPアドレスで経路決定

MACアドレス使用

物理媒体での送受信

以下の通り、第7層から第1層まであります。

| 階層 | 名称 | 概要 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 第7層 | アプリケーション層 | アプリケーション | ユーザーとネットワーク間のやり取りを管理する。 ユーザーが直接触れる通信の窓口。 利用例: WWW、メール、ファイル転送、ウェブ閲覧。 プロトコル: HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、DNS Telnet、etc |

| 第6層 | プレゼンテーション層 | データの表現形式 | データ変換や暗号化・復号化、データ圧縮。 データ形式の統一を行う層。 アプリケーション層がデータを理解できるようにする。 利用例: データ暗号化、文字コード変換、データ圧縮 プロトコル:JPEG、MPEG |

| 第5層 | セッション層 | 通信手段 | 通信セッションの確立、管理、終了を行う層。 異なるアプリケーション間でのデータ交換を管理。 利用例: セッション管理プロトコル、RPC プロトコル:SSL/TLS |

| 第4層 | トランスポート層 | エンド間の通信制御 | データの分割と再構築、信頼性の確保。 エラー訂正を行う。 プロトコル:TCP、UDP |

| 第3層 | ネットワーク層 | データを送る相手を決め 最適な経路で送信 | 異なるネットワーク間でのデータのルーティングや転送を行う層。 IPアドレスを使用してデータの経路を決定。 利用例: IPアドレス、ルーター プロトコル:IP、ARP、ICMP、IPsec |

| 第2層 | データリンク層 | 機器同士の通信を実現 | 直接的に接続された機器同士の通信を実現する。 利用例: MACアドレス、イーサネット、Wi-Fi プロトコル:PPP、フレームリレー、イーサネット |

| 第1層 | 物理層 | 物理的な接続、電気信号 | 電気信号や光信号、物理的な接続を扱う層。 データを物理的媒体を通じて送受信する。 利用例: イーサネットケーブル、USB、光ファイバー プロトコル: IEEE 802.3(イーサネット)、IEEE 802.11(Wi-Fi) |

各階層に対応する機器

🔧 各階層の対応機器

🌐 ゲートウェイ

📡 ルータ

🌉 ブリッジ

📶 リピータ

各階層は以下機器に対応しています。

| 階層 | 名称 | 機器 |

|---|---|---|

| 第7層 | アプリケーション層 | ゲートウェイ |

| 第6層 | プレゼンテーション層 | ゲートウェイ |

| 第5層 | セッション層 | ゲートウェイ |

| 第4層 | トランスポート層 | ゲートウェイ |

| 第3層 | ネットワーク層 | ルータ |

| 第2層 | データリンク層 | ブリッジ |

| 第1層 | 物理層 | リピータ |

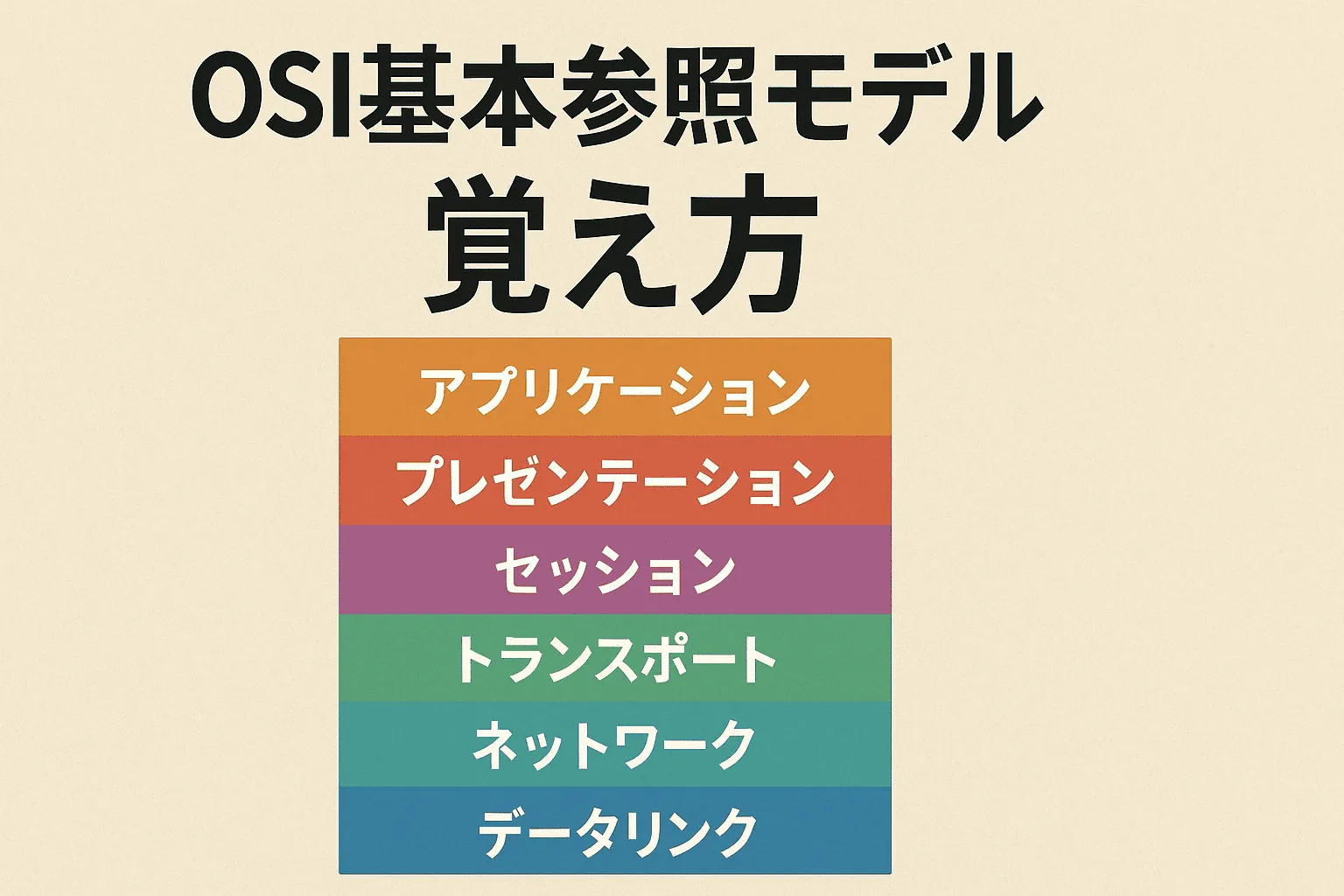

OSI参照モデルの覚え方(語呂合わせ)

🧠 語呂合わせで覚えよう!

ア-プリ・プ-レゼン・セ-ッション・ト-ランス・ネ-ット・デ-ータ・ブ-ツリ(物理)

機器の覚え方

物理→リピータ・データ→ブリッジ・ネット→ルータ・上位層→ゲートウェイ

順番の覚え方

階層の順番は語呂合わせを使うと覚えやすいです。

第7層から順番に各頭文字でアプセトネデブと語呂で覚えるのがおすすめです。

ア:アプリケーション層(第7層)プ:プレゼンテーション層(第6層)セ:セッション層(第5層)ト:トランスポート層(第4層)ネ:ネットワーク層(第3層)デ:データリンク層(第2層)ブ:物理層(第1層)

各層と機器の覚え方

各層と対応する機器は、第1層からブリデブネルゲーで覚えます。

ブリ:物理層⇒リピータデブ:データリンク層⇒ブリッジネル:ネットワーク層⇒ルータゲー:以降の層⇒ゲートウェイ

\ITエンジニアにお勧めの一冊/

TCP/IPとの違い

特徴:理論重視の教育モデル

インターフェース層

特徴:実装重視の実用モデル

OSI参照モデルは理論重視のモデル(教育的モデル)であり、TCP/IPモデルは実装重視のモデル(実用モデル)として位置づけられます。

OSI参照モデルとTCP/IPの主な違いは以下の通りです。

- OSI参照モデルが7つの階層であるのに対し、TCP/IPモデルは4つの階層で構成。

- OSI参照モデルよりも、効率的かつ現実的な仕様となっているのがTCP/IPモデル。

OSI参照モデルと各階層との対比は以下表の通りです。

| 階層 | 名称(OSI参照モデル) | 階層 | 名称(TCP/IPモデル) |

|---|---|---|---|

| L7 | アプリケーション層 | L4 | アプリケーション層 |

| L6 | プレゼンテーション層 | L4 | アプリケーション層 |

| L5 | セッション層 | L4 | アプリケーション層 |

| L4 | トランスポート層 | L3 | トランスポート層 |

| L3 | ネットワーク層 | L2 | インターネット層 |

| L2 | データリンク層 | L1 | ネットワークインターフェース層 |

| L1 | 物理層 | L1 | ネットワークインターフェース層 |

TCP/IPモデルでは、OSIモデルのL5(セッション層)、L6(プレゼンテーション層)、L7(アプリケーション層)の3層が、TCP/IPのアプリケーション層(L4)に集約されています。これは、実装上これらの機能がアプリケーションに統合されることが多いためです。

実際のネットワーク環境ではTCP/IPモデルが主に使用されています。しかし、トラブルの切り分けや設計、教育の現場では、OSI参照モデルの7階層構造が「共通言語」として依然として重要です。

基本情報・応用情報過去問

過去問を解いて、理解度を深めましょう。

基本情報技術者試験ドットコム等のリンクを載せておきます。

基本情報技術者平成23年秋期 午前問37

基本情報技術者平成24年秋期 午前問34

基本情報技術者平成27年秋期 午前問31

ソフトウェア開発技術者平成19年秋期 午前問54

応用情報技術者平成22年春期 午前問36

ネットワークスペシャリスト平成27年秋期 午前Ⅱ 問3

基本情報の勉強にお勧めの本

以上で本記事の解説を終わります。

よいITライフを!